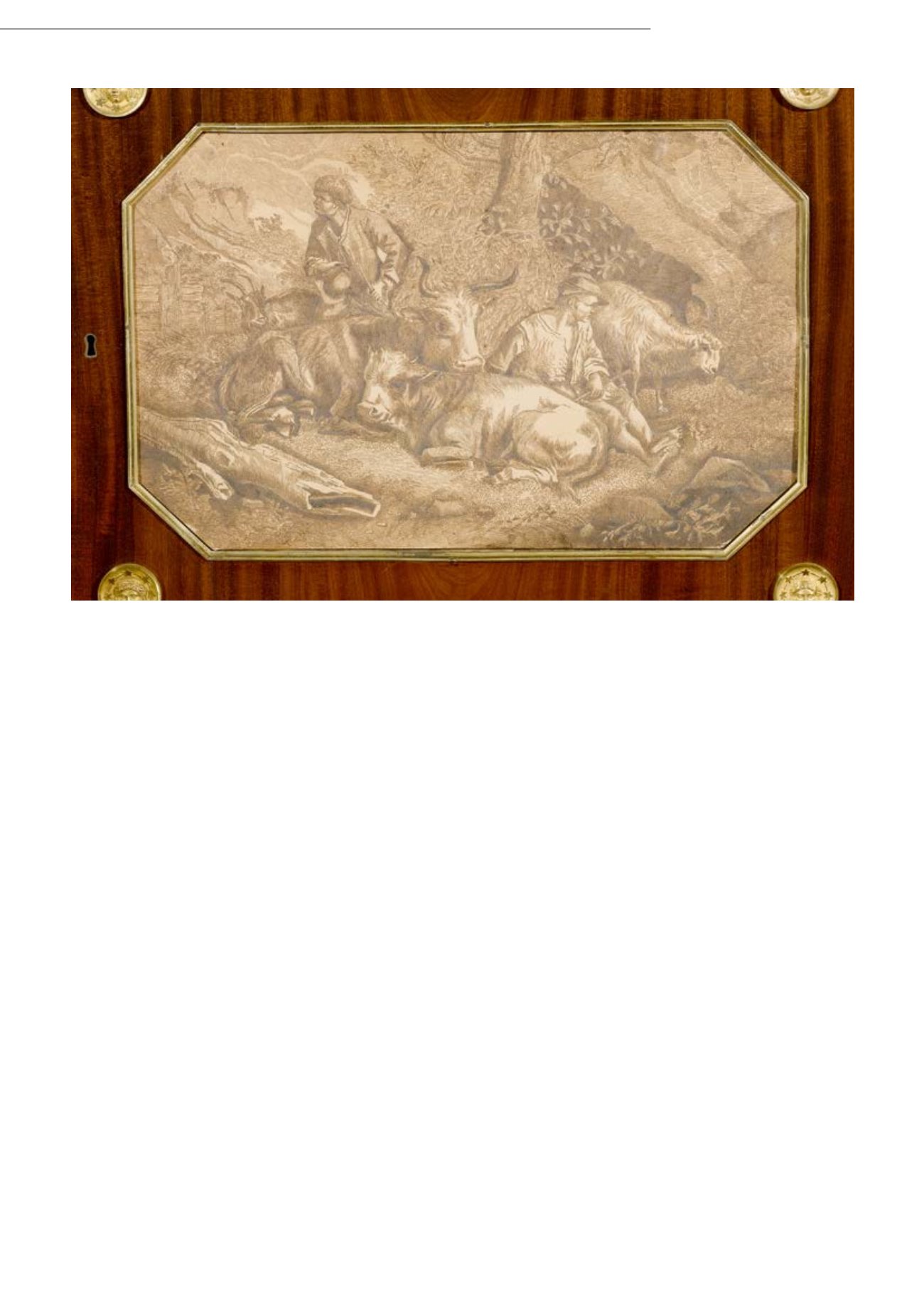

Künstlers markiert dieses Möbel den künstlerischen Übergang von der

Fortführung des Roentgenschen Stils zur eigenständigen klassizistischen

Gestaltung. Durch seine Ausstattung mit Zeichnungen, die mit großer

Wahrscheinlichkeit aus der Hand der Königin stammen, kommt ihm

zudem auch große historische Bedeutung zu. Das Möbel ist nicht nur

in ästhetischer Hinsicht bemerkenswert, es erfüllt auch als praktischer

Gebrauchsgegenstand seinen Zweck und entspricht Klickerfuß‘ Arbeits

ideal: „Er [Klinckerfuß] hatte sich bei all seinen Arbeiten zum Ziel gesetzt,

Schönheit der Form, Bequemlichkeit für den Gebrauch und möglichste

Dauerhaftigkeit zu vereinigen. [...] Nichts war auf bloßen Schein berech-

net, in ansprechend gefälliger Form wurde immer wahrhaft Brauchbares,

vollständig Solides geliefert.“

J. Klinckerfuß, 1770 in Bad Nauheim als Sohn des Schreinermeisters

Philip Klinckerfuß geboren, lernte das Handwerk zunächst bei seinem

Vater, später bei dem Meister Gürtler und wurde 1788 Geselle. Auf seiner

Wanderschaft gelangte er 1789 nach Neuwied in die berühmte Roentgen-

manufaktur, wo er zu einem geschätzten Mitarbeiter und Vertrauten David

Roentgens aufstieg. Er gehörte damit zu den herausragenden Handwer-

kern der Manufaktur, denen David Roentgen nach der Auflösung des

Manufakturbetriebs half, eine angemessene Stellung zu finden. Wohl auf

Roentgens Intervention hin trat Klinckerfuß 1793 zunächst in Bayreuth in

die Dienste der Herzogin Dorothee Sophie von Württemberg (1736-1798),

der Gemahlin des Herzogs Friedrich Eugen (1732-1797). Dieser verlegte

1795 seine Residenz nach Stuttgart, wo 1797 auch Nikolaus Friedrich

Thouret mit der Ausstattung der Schlösser beauftragt wurde. Nach dem

Tod des Regentenpaars wurde Klinckerfuß 1795 vom Nachfolger Friedrich

II. von Württemberg, dem späteren württembergischen König (1754-1816)

und seiner Gemahlin Charlotte Auguste Mathilde (1766–1828). übernom-

men und erhielt schließlich den Titel des „Cabinets-Ebenisten”.

Im Zuge der umfangreichen Ausstattungsarbeiten, besonders für das Neue

Schloss in Stuttgart, wurde Hofwerkstatt vergrößert um das große Pensum

an Möbelbestellungen, die auch für andere Schlösser erfolgten, bewältigen

zu können. Bis zu seiner Entlassung 1812 erwarb er sich hohes Ansehen als

Ausstatter der aufwändig geplanten württembergischen Schlossbauten.

Nach 1812 arbeitete Klinckerfuß als selbständiger Ebenist und erhielt vor

allem unter dem Nachfolger Friedrichs II., König Wilhelm I. (1781-1864)

neuerliche Aufträge vom Hof. Bis ca. 1830 lieferte Klinckerfuß um die 400

Möbel an die Krone; er starb 1831.

In seinem Werk schließt sich nach einer frühen Phase der stark an

den Werken der Roentgenmanufaktur ausgerichteten Gestaltung eine

eigenständigere, vor allem an der französischen Möbelkunst orientierte

Formgebung an.“

Lit.: C. Cornet, Beobachtungen zu den Fertigungsbesonderheiten in der

Roentgenmanufaktur, in: W. Thillmann / B. Willscheid (Hg.), AK Möbel

Design Roentgen, Thonet und die Moderne. Neuwied 2011, S. 103-117.

Ibid., Roentgenmöbel in Münchener Museen. Folge 12: Schreibtisch mit

Aufsatz, um 1785-1790, Bayerisches Nationalmuseum, in: Weltkunst 7

(1992); S. 908-911. D. Fabian, Abraham und David Roentgen. Das noch

aufgefundene Gesamtwerk ihrer Möbel- und Uhrenkunst in Verbindung

mit der Uhrmacher-Familie Kinzing in Neuwied, mit Werkverzeichnis.

Bad Neustadt 1996. Ibid., Roentgenmöbel aus Neuwied. Bad Neustadt

1986. J.M. Greber, Abraham und David Roentgen. Möbel für Europa,

Starnberg 1980. H. Huth, Abraham und David Roentgen und ihre Neu-

wieder Werkstatt, München 1974. Ibid., Abraham und David Roentgen

und ihre Neuwieder Möbelwerkstatt, Berlin 1928. W. Wiese, Die Zei-

chenmappe des Ebenisten Johannes Klinckerfuß (1770-1831) - Möbelzeich-

nungen des Empire und Biedermeier, Regensburg 2013. Ibid., Königliche

Möbel in Schloß Ludwigsburg. Johannes Klinckerfuß Ein württembergi-

scher Ebenist (1770-1831) Begleitheft zur Ausstellung Schloß Ludwigsburg

1989. Ibid., Johannes Klinckerfuß. Ein württembergischer Ebenist (1770-

1831), Sigmaringen 1988. Ibid., Johannes Klinckerfuß und die Stuttgarter

Möbelkunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Baden und Württemberg

im Zeitalter Napoleons: Ausstellung des Landes Baden-Württemberg, II,

Cantz, 1987.

CHF 120 000 / 200 000

(€ 111 110 / 185 190)

Möbel & Kunstgewerbe |

Möbel, Uhren, Tapisserien, Bronzen, Sakrale Skulpturen, Porzellan, Silber

| 134