geboren. Er war das erste Kind aus der Ehe von Joséphine, später Napo-

leons Gattin, und Alexander Vicomte de Beauharnais. Nach der Trennung

seiner Eltern lebte er bei seinem Vater bis zu dessen Tod; 1794 wurde er

guillottiniert. Der Mutter von Eugène, die die Revolutionswirren überlebt

hatte, gelang es, gesellschaftlich wieder Fuss zu fassen. Sie heiratete 1796

den aus Korsika stammenden General Napoleon Bonaparte und wurde an

seiner Seite 1804 Kaiserin der Franzosen. Eugène wurde 1797 von seinem

Stiefvater Napoleon zum Offizier ernannt. Im Januar 1806 heiratete er auf

Anweisung Napoleons die 17-jährige Prinzessin Auguste Amalie von Bay-

ern. Aus der Heirat entwickelte sich eine innige Liebesbeziehung, und das

Paar, das 7 Kinder hatte, blieben ihr Leben lang zusammen. 1813 erwarb

Eugène in Paris das Hôtel Villeroy, welches seither Hôtel de Beauharnais

genannt wird. Er restaurierte es und stattete es kostbar im Empire Stil aus.

Seit 1961 ist es die Residenz des Deutschen Botschafters in Frankreich.

Nach dem Sturz Napoleons 1815 etablierte sich Eugène und seine Familie

in München, wo er von seinem Schwiegervater, König Maximilian I, den

bayrischen Titel Herzog von Leuchtenberg erhielt. Eugène hatte eine

innige Beziehung zu seiner Schwester Hortense, die am Bodensee das

Schloss Arenenberg gekauft hatte. Bei einem seiner zahlreichen Besuche

erwarb er das benachbarte Grundstück, um darauf von 1819 bis 1821 sein

Landschloss Eugensberg errichten zu lassen. Dieses liegt in Salenstein

im Kanton Thurgau am Ufer des Untersees. Hier empfing er im August

1822 die Familie des damaligen Kronprinzen Oskar I. von Schweden, der

um die Hand seiner ältesten Tochter Josephine bat. Am 22. Mai 1823

heiratete das junge Paar in München und ein Jahr darauf verstarb Eugène

de Beauharnais in seinem Münchner Palais. Sein Grabmal befindet sich in

der ehemaligen Hofkirche St. Michel in München. Hier wurde er am 25.

Februar 1824 neben seiner Tochter Caroline Clotilde bestattet.

Wir danken Herrn J.D. Augarde, Paris, für die Recherchen zu dem hier

angebotenen Möbel.

CHF 200 000 / 300 000

(€ 185 190 / 277 780)

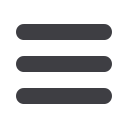

1267* 1 PAAR GIRANDOLEN „A FEMME ADOSSEE“,Empire, von P.P.

THOMIRE (Pierre Philippe Thomire, 1751 Paris 1843), Paris um 1805/10.

Matt- und glanzvergoldete sowie patinierte Bronze und „Griotte Rou-

ge“-Marmor. Stehende, an Stele sich lehnende, weibliche Figur, auf dem

Kopf eine Deckelvase und umschlungen von 4 markant geschweiften

Lichtarmen mit lotusblütenförmigen Tüllen, auf Rechteckpostament mit

Lyraapplikation und palmettenbeschmückter Sockelplatte. H 69 cm.

Provenienz: Aus einer europäischen Sammlung.

Mit Gutachten von J.D. Augarde, Paris 2017.

Das hier angebotene Modell wurde von P.P. Thomire in den Jahren

1801/02 kreiert. In seinem Inventar von 1814 wurde das gleiche Modell

erwähnt, beschrieben als „une paire de girandoles à figures de femmes

adossées portant dans chaque main deux palmes pied en griotte avec appli-

ques“, und geschätzt mit „590 francs“.

Es sind mehrere, teils identische Modelle bekannt; ein Paar, stammend aus

der berühmten Sammlung R. Fribourg in New York, wurde bei Sotheby‘s

New York am 12.10.1963 (Katalognr. 646) und später bei ebd., Zürich

am 29.11.1995 (Katalognr. 272) verkauft, ein weiteres Paar bei Koller

Zürich am 7.11.1964 (Katalognr. 2163), ein drittes bei Christie‘s London

am 11.9.2008 (Katalognr. 192) und ein viertes bei Christie‘s Paris am

10.12.2008 (Katalognr. 271) verkauft. Ein Paar mit „Vert de Mer“-Sockel ist

Teil der Sammlungen von Königin Elisabeth in Buckingham.

Von seinem Vater Luc-Philippe (gest. 1783) erhielt P.P. Thomire 1772 den

Titel „Maître fondeur-ciseleur“, vier Jahre später fügte er „doreur“ hinzu.

1783 wurde er Nachfolger von C. Duplessis als „ciseleur et doreur“ der Ma-

nufacture de Sèvres. Zudem soll er, nach einer Bildhauer-Ausbildung in der

Akademie St. Luc, die Ateliers von A. Pajou und J.A. Houdon besucht

haben. Mit Houdon arbeitete er mehrmals zusammen, so beispielsweise für

die Büste „Grandeur Nature“ für Prinz Henri von Preussen (1789). Nach

R.G. Dardel schuf er die „Grand Condé à la bataille de Fribourg“ (1785),

zudem übernahm er Figuren von J.B. Pigalle und L.S. Boizot in Bron-

ze. Während der gleichen Zeit schuf P.P Thomire eigene Modelle und

Skulpturen, wie zum Beispiel die „Deux amours se disputant un coeur“ für

die Ausstellung im „Salon de la Correspondance“ 1781, zwei Portraits von

Voltaire und ein weiteres von J.J. Rousseau. Seine Zusammenarbeit mit

L.S. Boizot, Leiter der Bildhauer in der Manufacture de Sèvres, war, wie

die zahlreichen Modelle beweisen, sehr fruchtbar und hielt bis zu Boizots

Tod an. Die Kontakte zu N. Delaistre, J.J. Foucou, P.P. Prud‘hon und P.L.

Roland und die entstandenen gemeinsamen Projekte brachten Thomire

bereits in den 1780er Jahren den Ruf als bester „fondeur-ciseleur“ von Paris

ein. Diese Erfolge wurden während der letzten Jahre des ausgehenden 18.

Jahrhunderts durch Auftragsarbeiten für das Ausland so markant verstärkt,

dass er die grosse Nachfrage nach Luxusobjekten 1807 nur mit über 200

Angestellten zu bewältigen vermochte.

CHF 30 000 / 50 000

(€ 27 780 / 46 300)

Möbel & Kunstgewerbe |

Möbel, Uhren, Tapisserien, Bronzen, Sakrale Skulpturen, Porzellan, Silber

| 170

1267

(Detail)