3013*

BADALONI, PAOLO DI STEFANO genannt PAOLO SCHIAVO(Florenz 1397 - 1478 Pisa)

Venus und Amor. Um 1440-45.

Tempera auf Holz.

50,8 x 170 cm.

Provenienz:

- Sammlung L. Grassi, Florenz, um 1971.

- Sammlung J. Paul Getty Museum, Malibu,

1972-1992, Inv. Nr. 72.PB.9 (verso Etikette).

- Auktion Christie‘s, New York, 21.5.1992.

- Museo Privato Bellini, Florenz (verso Etikette

“Mr. Luigi Bellini”).

- Europäische Privatsammlung.

Ausstellungen:

- Art and Love in Renaissance Italy, Metropo-

litan Museum of Art, New York, 11.11.2008-

16.2.2009, Nr. 58b (verso Etikette).

- Doni d‘amore. Donne e rituali nel Rinasci-

mento, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst,

Rancate (Mendrisio, Schweiz), 12.10.2014-

11.1.2015, Nr. 31.

Literatur:

- Callmann, Ellen: Un Apollonio di Giovanni

per cassone nuziale, in: Burlington Magazine,

Nr. 888, Vol. CXLX, März 1977, S. 178.

- Boskovits, Miklos: Ancora su Paolo Schiavo.

Una scheda biografica, in: Arte Cristiana, 1995,

Nr. 770, S. 332-340.

- Bayer, Andre / Cartwright, Sarah: Art and

Love in Renaissance Italy, Metropolitan

Museum of Art, New York 2009, Nr. 58b, S.

134-136.

- Lurati, Patricia: Doni d‘amore. Donne e rituali

nel Rinascimento, Pinacoteca cantonale Gio-

vanni Züst, Rancate (Mendrisio), 12.10.2014-

11.1.2015, Nr. 31, S. 100-101.

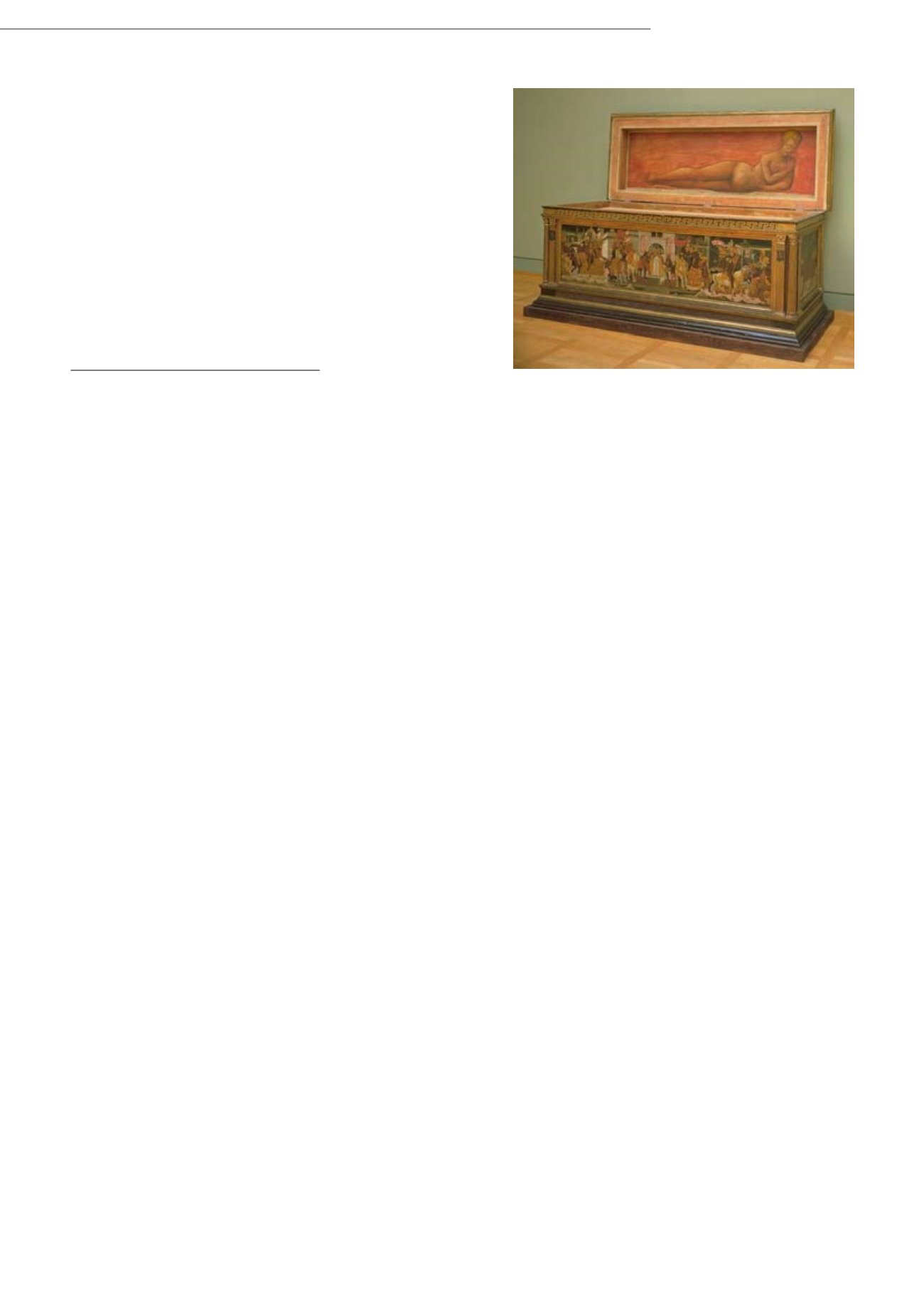

Diese seltene und prächtige Tafel mit der

langgestreckten Gestalt der Venus in einer

Landschaft und dem geflügelten Amorkna-

ben, die sich ein Band aus Blüten reichen, war

einst im Besitz des J. Paul Getty Museums in

Los Angeles und zuletzt anlässlich der grossen

Ausstellung „Art and Love in Renaissance

Italy“ im Metropolitan Museum in New York

2008/2009 in der Öffentlichkeit zu sehen. Nun

gelangt diese eindrückliche Arbeit nach langer

Zeit in Privatbesitz wieder auf den Markt. Sie

kann in die Zeit um 1440-45, dem Beginn der

italienischen Renaissance, datiert werden und

fungierte einst als Innenseite einer Hochzeitstru-

he (cassone), von denen heute nur noch wenige

erhalten sind.

Cassoni, in der die Braut ihre persönlichen

Gegenstände in das Eheleben überführte, waren

während der Renaissance nicht nur geschätzte

Möbelstücke für die Aufbewahrung kostbarer

Kleider und Textilien, sondern fungierten auch

als wichtige Prestigeobjekte in den häuslichen

Räumlichkeiten. Sie besassen auch einen

symbolischen Charakter und sollten der Ehe als

Glücksbringer dienen und vor allem Nachkom-

men garantieren. Dabei spielten die bemalten

Deckelinnenseiten eine wichtige Rolle, denn

diese enthüllten sich nur dem privaten Blick

ihrer Besitzer beim Öffnen der Truhen und

der Glaube, dass schöne Darstellungen einen

Einfluss auf das Empfinden der Braut und ihres

ungeborenen Kindes hatten, war weit verbrei-

tet (siehe Gombrich, Ernst H.: Apollonio di

Giovanni. A Florentine Cassone Workshop

Seen through the Eyes of a Humanist Poet, in:

Journal of the Warburg and Courtauld Institute

18, Nr. 1-2, Januar-Juni 1955, S. 27). Dement-

sprechend wurden Motive gewählt, die auf die

Liebe und die Fruchtbarkeit des Hochzeitspaa-

res anspielten, wie etwa Putti, Amoretten sowie

leicht bekleidete oder entblösste langgestreckte

männliche und weibliche Figuren, wie das hier

angebotene Gemälde exemplarisch vor Augen

führt.

Unserer Tafel wird von einer mit einem durch-

sichtigen Schleier leicht bekleideten Venus vor

einem tiefblauen, von Wolken durchzogenen

Himmelsband bestimmt. Venus stützt sich auf

drei mit Stoff überzogenen Kissen und greift das

Ende einer Blütengirlande, welche am anderen

Ende von einem geflügelten Amor gehalten wird

und sich in seiner Form wie ein Hochzeitsgürtel

anmuten lässt. Vergleichbare Kissen, sogenannte

„intimelle“, finden sich in einer Miniatur von

Apollonio di Giovanni (1415-1465) wieder (siehe

Thornton, Peter: The Italian Renaissance Interi-

or 1400-1600, New York 1991, S. 195, Abb. 219)

und suggerieren eine Anspielung auf Häuslich-

keit, in Kontrast zu dem pastoralen Hintergrund

der Szenerie. Sowohl das Motiv wie auch die

längliche, schmale Form der Holztafel belegen

ihre ursprüngliche Funktion als Innenseite des

Deckels einer Hochzeitstruhe.

Motivisch kann unsere Tafel mit den Innensei-

ten zweier casssoni von Giovanni di Ser Giovan-

ni Guidi, genannt Lo Scheggia (1406-1486) in

Verbindung gebracht werden, welche sich heute

im Statens Museum für Kunst in Kopenhagen

befinden (Inv. Nr. KMS4785 und KMS4786)

und ebenfalls je eine vergleichbare langgestreck-

te, unbekleidete Figur thematisieren (Abb. 1).

1971 untersuchte Federico Zeri das hier angebo-

tene Gemälde und brachte es mit einer Tafel in

Verbindung, die sich heute im Springfield Mu-

seum of Fine Arts befindet und die Geschichte

der Callisto darstellt (siehe Springfield, MA,

Museum of Fine Arts, Manuale delle Collezioni

Americane ed Europee, 1979, S. 117, Nr. 202).

Dabei vermutete er, dass diese zwei Tafeln

dieselbe Truhe ausschmückten. Die Zuschrei-

bung an Paolo Schiavo wurde zudem von Prof.

Everett Fahy bestätigt, als das Gemälde aus der

Sammlung des J. Paul Getty Museums verkauft

wurde.

Der Maler Paolo di Stefano Badaloni, genannt

Paolo Schiavo, war ein versierter und vielseitig

ausgebildeter Meister der Renaissance, der 1429

in der florentinischen Malergilde aufgenommen

wurde und nebst Altarwerken, Fresken und

cassoni auch zahlreiche Buchmalereien und

Vorzeichnungen für Tapisserien und Glasfenster

schuf.

Das Gemälde ist im Archiv der Fondazione Zeri

unter der Nr. 11839 als eigenhändiges Werk

von Paolo Badaloni, genannt Paolo Schiavo,

registriert.

CHF 250 000 / 350 000

(€ 231 500 / 324 100)

Abb. 1

Gemälde Alter Meister

| 20