| 136

PostWar & Contemporary

3486 AI WEIWEI(Peking 1957 - lebt und arbeitet u.a. in

Peking)

Ohne Titel (Foster Divina). 2010.

Huanghuali Holz.

Durchmesser 130 cm.

Mit der Bestätigung des Künstlers, Peking

Mai 2012.

Provenienz:

- Galerie Urs Meile, Peking/Luzern.

- Dort 2012 vom heutigen Besitzer erwor-

ben, seitdem Privatsammlung Schweiz.

Literatur:

- Meile, Urs: Ai Weiwei. Works from 2004 -

2007, Zürich 2008, S. 36-39 (mit Abb.).

- Brougher, Kerry/ Kataoka, Mami, u.a.: Ai

Weiwei: according to what?, 2012, S. 14ff.

Ai Weiwei gehört zu den bedeutendsten

Konzeptkünstlern der Zeitgenössischen

Kunst; und gleichzeitig durch sein politi-

sches Engagement zu einem der Einfluss-

reichsten, teils aber auch Umstrittensten.

Wie kaum ein anderer Künstler verbindet

er die Kunst der Gegenwart mit den Tradi-

tionen seines Landes und der Geschichte.

Eindrücklich stellt er dies im vorliegenden

Werk unter Beweis.

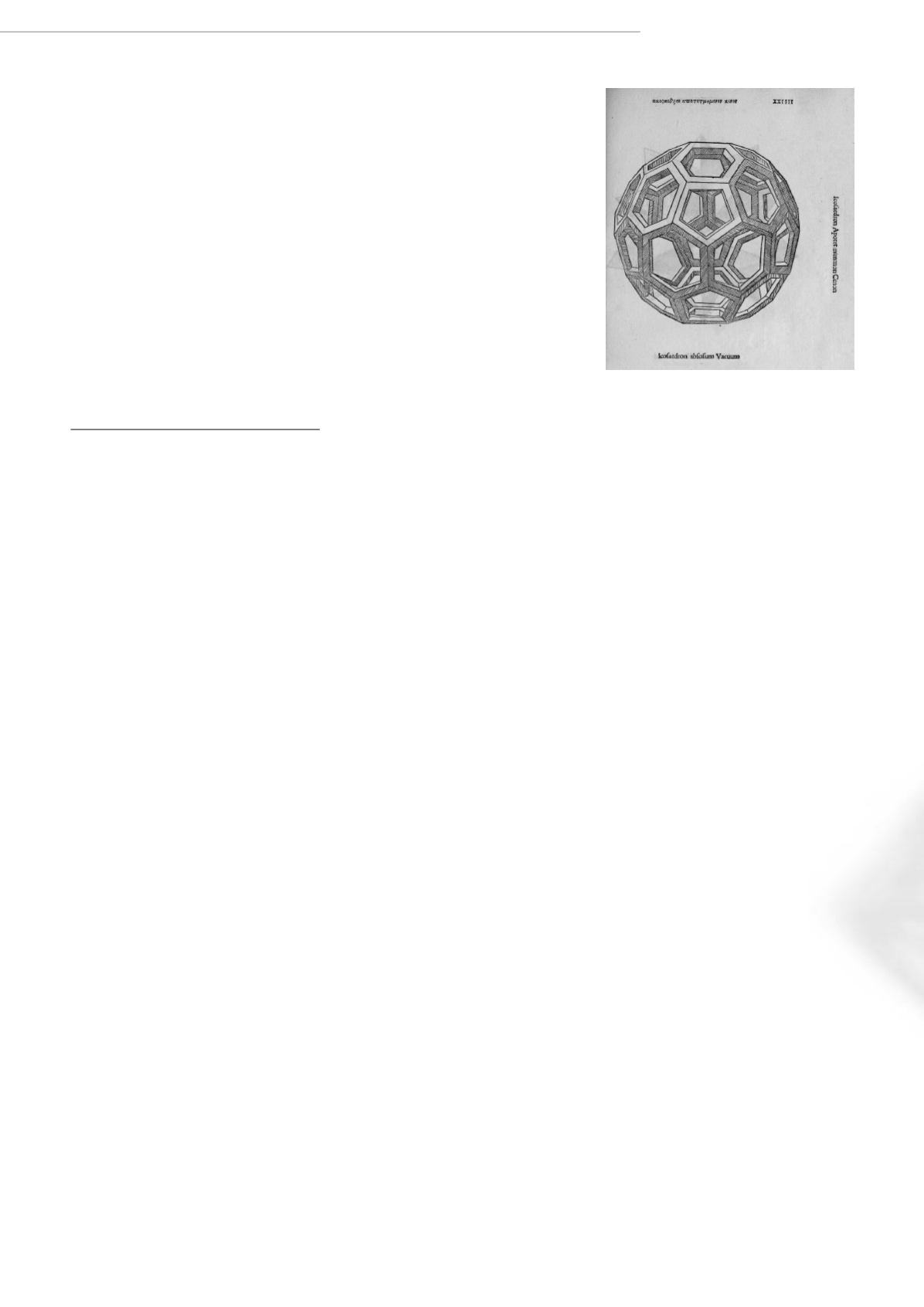

De divina proportione ist ein 1509 erschie-

nenes Buch von Luca Pacioli mit Illustrati-

onen von Leonardo Da Vinci. Hierin finden

sich Darstellungen eines geometrischen

Polyeders, welches der Form dieser Skulp-

tur von Ai Weiwei entspricht. Pacioli greift

bei seiner Abhandlung von „göttlichen

Proportionen“ auf bereits in der Antike

besprochene, ideale Formen zurück. Von

den fünf platonischen Körpern ist der Iko-

saeder derjenige, der zwanzig gleichsei-

tige Dreiecke aufweist. Stumpft man von

diesem die 12 Ecken zu Flächen ab, erhält

man den Ikosaederstumpf, einen archi-

medischen Körper, die Form, die Ai Weiwei

für seine Skulptur „Foster Divina“ wählt. Es

handelt sich um eine Kugel, zusammenge-

setzt aus pentagonalen und hexagonalen

Aussenflächen, wobei alle Kanten gleiche

Längen aufweisen. Sie bilden ein exaktes,

den Raum begrenzendes Gerüst.

Reguläre Polyeder weisen eine grösst-

mögliche Symmetrie auf, welche bereits

bei den platonischen Körpern wesentlich

ist. Wichtig war dies in der Antike und

dann auch in der Renaissance, weil man

durch solche geometrische Formen unter

anderem den Aufbau der Materie zu er-

klären versuchte. Ein Ansatz, der gar nicht

so verkehrt ist, denn auch mit Kenntnis

der molekularen Strukturen entdecken

wir heute erstaunlich viele geometrische

Grundformen. So weist zum Beispiel das

Fullerenmolekül (C60) exakt die Form des

Ikosaederstumpfes auf.

Die vorliegende Skulptur weist mit ihrem

präzisen Raumsinn viel Ähnlichkeiten zu

Ai Weiweis architektonischen Projekten

auf. Die extreme Präzision erzeugt ein

gleichzeitiges Gefühl von Schwere und

Leichtigkeit. Nach eigenen Aussagen hat

Ai Weiwei die Form zuerst an einem Spiel-

zeug entdeckt, mit welchem seine Katzen

spielten. Dieses Design hat ihn fasziniert.

Typischerweise verbindet er dadurch

etwas Alltägliches mit etwas sehr Bedeu-

tendem und Traditionellem. Vielleicht ist

es auch kein Zufall, dass auch der Fussball

die Form des Ikosaederstumpfes hat.

Ai Weiwei war 2008 an dem Stadionbau

„Vogelnest“ von Herzog und DeMeron in

Peking beteiligt, und es könnte sein, dass

ihm die Assoziation zu diesemweltweit

bekannten Sport gut in sein Konzept des

spielerischen Umgangs mit Traditionen

passt.

Ai Weiwei schafft eine kleine Serie solcher

Sphären verschiedener Grössen an: mal,

wie die hier vorliegende Skulptur, nur das

Gerüst, mal auch die Kugel mit geschlos-

senen Flächen. Er fertig sie aus Huanghuali

Holz, einemMaterial, welches für klassi-

sche chinesische Möbel benutzt wurde.

Auch verwendet er eine traditionelle

Technik der nagellosen Stückverbindung

aus der Ming und Qing Dynastie. Dieser

Bezug auf die Traditionen ist in Ai Weiweis

Werk sehr wichtig.

CHF 180 000 / 260 000

(€ 166 670 / 240 740)

Darstellung eines Ikosaederstumpfes in:

Luca Pacioli, Divina proportione. Opera a

tutti glingegni perspicaci e curiosi neces-

saria oue ciascun studioso di philosophia

prospettiua pictura, Florenz 1509.