1274

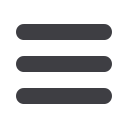

KAMINPENDULE „ROBINSON ET VENDREDI“,

1274

KAMINPENDULE „ROBINSON ET VENDREDI“,

Empire/Restau-

ration, das Zifferblatt sign. vom Wiederverkäufer WUAN OWERKLIFT

DE DORCHDRECHT, um 1815/25,

Bronze matt- und glanzvergoldet sowie brüniert. Stehender Robinson in

Fellkleidung mit Schirm und Gewehr vor dem unter einer Palme knienden

Freitag mit Lendenschurz. Hohes, prismiertes Gehäuse mit Szenen aus

dem Leben des Robinson, auf Postamentsockel mit gequetschten Kugel-

füssen. Emailzifferblatt mit arabischen Minuten- und römischen Stunden-

zahlen. 2 feine, vergoldete Zeiger. Ankerwerk mit 1/2-Stundenschlag auf

Glocke. Ausserordentlich feine, matt- und glanzvergoldete Bronzebeschlä-

ge und -applikationen. 35,5x13,5x52,5 cm.

Provenienz: Privatbesitz, Schweiz.

Eine modellogleiche Pendule wurde in unserer September-Auktion 2005

(Katalognr. 1290) verkauft. Sie war publiziert in Art et Décoration 301

(Mai 1991), Les Pendules „au bon sauvages“; S. 132f.

Es sind lediglich drei weitere identische Exemplare bekannt: Die erste ist

Bestand der Sammlungen des Palazzo Pitti in Florenz, die zweite befindet

sich im Musée Duesberg in Mons, die dritte wurde in unserer Novem-

ber-Auktiion 1997 (Katalognr. 1140) verkauft. Eine Zuschreibung erscheint

schwierig; die Pendulen „au nègre“ werden üblicherweise J.S. Deverberie

zugeschrieben, jedoch sind keine Entwurfszeichnungen von ihm für dieses

Sujet bekannt. Andere Forschungen glauben in C. Galle den Urheber

dieser Pendule zu erkennen - doch auch dies wird durch keine zeitgenös-

sische Quelle belegt. Allen Forschungen und Hypothesen gleich ist die

Feststellung, dass es sich hierbei um eine Prunk-Pendule handelt, welche

„die kleinsten Details perfekt wiedergeben, die Ziselierung kaum zu über-

treffen ist“ (E.Niehüser).

Diese als „Rarissima“ zu bezeichnende Pendule offenbart auf meisterhafte

Weise die Übernahme literarischer Vorbilder - hier aus dem berühmten

und ausserordentlich beliebten Roman „Robinson Crusoe“ von D. Defoe -

in das Kunsthandwerk des Klassizismus.

Robinson Crusoe erlitt Schiffbruch und wurde an eine unbewohnte Insel

in der Orinokomündung gespült, wo er erst allein, dann mit einem befrei-

ten Eingeborenen, den er Freitag nannte, während 28 Jahren lebte. Freitag,

das Symbol des „bon nègre“, befreite Robinson aus der Gefangenschaft

der kannibalischen Eingeborenen und wurde sein Begleiter und Diener

- was dem Roman für die damalige Epoche erziehungspolitischen und

soziokulturellen Inhalt gab. Die Anregung zum Roman erhielt D. Defoe

hauptsächlich durch das Buch des Kapitäns W. Rogers, „A cruising voyage

round the world“ (1712), in dem vom schottischen Matrosen Alexander

Selkirk erzählt wird, der 1704-1709 auf der menschenleeren Robinson-Insel

lebte. Der Erfolg des Romans suchte seinesgleichen und veranlasste Defoe

zu zwei - weniger geglückten - Fortsetzungen (1719/20). Das Werk wurde

in sämtliche europäische Sprachen übersetzt und mehrfach als Erziehungs-

buch für die Jugend überarbeitet.

Lit.: E. Niehüser, Die französische Bronzeuhr - Eine Typologie der

figürlichen Darstellungen, München 1997; S. 160 (Abb. 261, die Pendule

aus dem Musée Duesberg in Mons). P. Kjellberg, La pendule française du

Moyen Age au XXe siècle, Paris 1998; S. 359 (Abb. F).

CHF 30 000 / 50 000

(€ 27 780 / 46 300)

Möbel & Kunstgewerbe |

Möbel, Uhren, Tapisserien, Bronzen, Sakrale Skulpturen, Porzellan, Silber

| 176