| 136

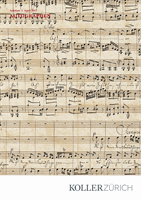

531Peutinger, Konrad. Brief und Faszikel zum

Kaiserbuch: 1. Brief an Kaiser Maximilian I.

Reinschrift von Sekretärshand auf Papier. - 2.

Heft mit Ausarbeitung zum Kaiserbuch. Rein-

schrift von Sekretärshand auf Papier. [Augsburg,

wohl November 1505]. Folio (31,7 x 22 cm.). 1

Doppelblatt und 1 lose eingelegtes Einzelblatt

mit 5 beschriebenen Seiten sowie 8 lose inein-

andergelegte Blatt mit 15 beschriebenen Seiten.

Wasserzeichen Ochsenkopf.

Brief Peutingers an Maximilian I. über seine

Erkenntnisse zur Herkunft der Habsburger und

ein Herrscherlob Maximilians und Philipps.

Peutinger verweist in diesem Schreiben auf eine

Gesandtschaft, die er im Auftrag Maximilians

nach Burgund durchgeführt hatte, bei der er in

Metz das Baptisterium besichtigt habe („vidi ego

Metis cum iussu tuo Caesar Maximiliane...“).

Im Brief bezieht sich Peutinger auf eine Vorstufe

seines berühmten Kaiserbuches, einen Katalog

der Kaiser, Könige und Tyrannen, den er aber

nicht ohne Maximilians Urteil und Zustimmung

publizieren will: „ad quam accedit illa maxima

foelicitas vestra, quod inter legendum adno-

tandumque imperatorum caesarum regnumque

augustorum et tyrannorum catalogum (cuius

elucubraciones prope diem absolvemus quae

tamen vestro gravissimo iudicio purgati et

comprobati in publicum non prodibunt), Illud

compertum habui ...“. Eine ähnliche Passage,

allerdings bezogen auf die Zustimmung von

Celtis und anderen Gelehrten findet sich 1505

im Brief an Celtis, der vor dem 17. September

entstanden sein muss (König, Briefwechsel Nr.

35, S. 62). In dem hier vorliegenden und bei

König nicht erfassten Brief führt Peutinger seine

Erkenntnisse zur Herkunft der Habsburger aus,

die von den Hohenstaufen abstammten, und

geht in ein Herrscherlob Maximilians I. und

Philipps über: Wie Maximilian im Osten gegen

die Türken kämpfe, so Philipp im Westen gegen

die Sarrazenen. Philipp I. der Schöne starb

1506, so dass der Brief vor diesem Datum ge-

schrieben sein muss. Der Brief ist als Reinschrift

auf einem Doppelblatt von einer unbekannten

Hand des frühen 16. Jahrhunderts mundiert,

in einem einliegenden Einzelblatt (f. 2) findet

sich von gleicher Hand f. 2r nochmals der Text

der dritten Seite des Doppelblattes, f. 3r, bricht

aber ab. - Zu diesem Schreiben gehört ein Heft

in Reinschrift: Konrad Peutinger, Imperatorum

caesarum regnumque augusterum et tyrannorum

catalogus: Bericht über den Weg der Habsbur-

ger zum Kaiser- und Königtum, datiert Augs-

burg, 27. November (5. kalendas decembris)

1505 (Titel nach dem beiligenden Schreiben), 8

Blatt, Reinschrift von Sekretärshand. Auch die-

ser Text ist ein an Kaiser Maximilian gerichteter

Bericht (vgl. f. 8r: , ...et quando te Maximiliane

pater tuus Divus Caesar Fridericus Tertius

Augustus‘) und schildert diesem, wie dessen

Vorfahren, die Erzherzöge von Österreich, an

das Kaisertum gekommen sind, eingebettet in

eine Darstellung der Kaiser- und Königsfolge,

beginnend mit Julius Cäsar. Es handelt sich

um eine frühe Fassung des Peutingerschen

Hauptwerkes, des sogenannten Kaiserbuches,

das im schon angegebenen Brief an Celtis aus

dem Herbst desselben Jahres angesprochen

wurde (König, Briefwechsel Nr. 35, S. 62). Der

inhaltliche Bezug wie die Schreiberhand und

gleiche Wasserzeichen machen wahrscheinlich,

dass der obige Text dem Schreiben beigefügt

werden sollte. Schreiben und Ausfertigung

fehlen in der von König verantworteten Ausgabe

der Briefe Konrad Peutingers. Das Konvolut

der Schriften Peutingers für Maximilian aus der

Zeit um 1505 (Datierung des Herrscherkatalo-

ges, Nennung von Maximilian und seinem früh

verstobenen Sohn Philipp) ist der Forschung, die

sich mehrfach und intensiv mit dem Verhältnis

von Maximilian und Peutinger beschäftigt hat,

bisher völlig entgangen, es stammt zudem aus

der ersten Hochphase ihrer Beziehung, über die

wenig bekannt ist. Dass Peutinger Berufsschrei-

ber für seine Zwecke und seine Briefe nutzte,

ist bekannt und spricht in keiner Weise gegen

die Bedeutung der Schriftstücke. Wichtige

Erkenntnisse dürften auch zu Peutingers histori-

schem Hauptwerk, dem Kaiserbuch, und dessen

Bezug zu Maximilian zu gewinnen sein. - Als

frühes Zeugnis sowohl des historiographischen

Hauptwerkes Peutingers wie als an Maximili-

an I. gerichtetes Dossier verdient diese bisher

unbekannte Gruppe von Schriftstücken höchste

Beachtung.

CHF 25 000 / 40 000

(€ 23 150 / 37 040)

532Peutinger, Konrad. Eigenhändiges Traktat von

Konrad Peutinger über das Verhältnis von Kö-

nig- und Papsttum.[Entstanden vor 1519]. Folio

(31,3 x 22 cm.). Sechs Blatt mit 11 beschrie-

benen Seiten. Kordelheftung. Wasserzeichen

Ochsenkopf.

Die zweite hier vorliegende Einheit besteht

aus Konrad Peutingers Abhandlung über das

Verhältnis von Königtum und Kaisertum.

Ausgehend von der Krönung Maximilians

beschäftigt sich Peutinger mit dem Verhältnis

von Königtum, das durch Wahl der Kurfürsten

erlangt wird, und Kaisertum sowie der Rolle

des Papstes bei letzterem und die Frage, welche

Bedeutung die Krönung hat. Nach einem Blick

in die Quellen (Goldene Bulle Karls IV., Briefe

oder Dekretalen Nikolaus II., Innocenz III. und

Clemens V.) diskutiert Peutinger die Positionen

der Rechtsgelehrten, schliesslich untersucht er

antike Schriftsteller zu Königtum und Kaiser-

tum. Intensiv beschäftigt er sich mit den Angrif-

fen italienischer Humanisten auf das Kaisertum,

ein Zug, der nach Jan Dirk Müller typisch für

das Schaffen Peutingers war.Das Gutachten

ist nicht datiert, doch passte es am ehesten in

die Zeit 1504/06, als sich die Sodalitas, der

humanistische Kreis um Peutinger, intensiv mit

diesen Fragen beschäftigte und Peutiger aktiv

an seinem Kaiserbuch arbeitete. Am Rande

verweist Peutinger auf sein Studium in Pavia

1486. Bekannt sind Peutingers Gutachten über

die Kaiserwahl 1519, dieser Vorläufer dagegen

nicht. - Anders als die beiden Schriftstücke der

ersten Einheit lässt sich dieser Traktat eindeutig

einem Schreiber zuordnen. Peutinger, mit des-

sen verschiedenen Schriften sich Harald Spilling

kurz beschäftigt hat (Spilling, Handschriften

des Augsburger Humanistenkreises, S. 75f.),

beherrschte als professioneller Kanzleischreiber

mehrere Schriften, flüchtigere und formiertere,

je nach Anlass und Gebrauchszweck. Vergleicht

man den Traktat mit der Schrift der autogra-

phen Bücherkataloge Peutingers (BSB Clm

4021b, clm 4021c), so sind die Befunde klar:

sowohl vom Gesamtbild wie vom Duktus und

vielen Einzelformen (den manchmal hakenför-

migen Anstrichen der Oberlänge von b, d und

I, den Ligaturen in Haarstrichen von p und zum

nächsten Buchstaben, der durch einen hochge-

zogenen Haarstrich doppelschäftig wirkenden

Oberlänge des d, der ct-Ligatur und dem oft

unter das Mittelband ausgezogenen C, dem

oben oft eingerollten langen s) und einzelnen

Wörtern und der Technik der Randglossen,

die man in den Katalogen wie im vorliegenden

Traktat findet, zeigt sich derselbe Schreiber.

Daher ist dieses Gutachten als eigenhändiges

Manuskript Peutingers mit einzelnen Streichun-

gen, Zufügungen, z.T. nachträglich gefüllten

oder nichtausgefüllten Passagen zu betrachten.

Der neu aufgefundene Text ist von grosser

Bedeutung, zeigt er doch, welche Überlegungen

historischer wie juristischer Natur im direkten

Umfeld Maximilians I. ventiliert wurden, bevor

Maximilian im Bruch mit der historischen Tradi-

tion im Februar 1508 die Kaiserwürde annahm,

ohne in Rom gekrönt zu werden, sich aber der

Zustimmung des Papstes versichert hatte.

CHF 60 000 / 80 000

(€ 55 560 / 74 070)

Autographen |