| 84

Kunstgewerbe |

Silber, Porzellan, Fayence & Objets de vertu

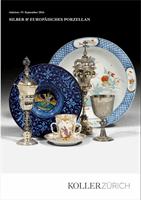

1875

HÄUFEBECHER, Sion, Ende 17. Jh. Meistermarke François-Joseph Ryss.

Zylindrischer Becher auf rund geformtem Fuss. Eingravierte Inschrift, demHei-

ligen Johannes demTäufer gewidmet. Dekor der Basis alternierend zwischen

Maskarons, Floral- und Rankenwerk. Teilweise vergoldet. H 9,5 cm. 185 g.

Provenienz: Sammlung U., Schweiz.

CHF 4 500 / 8 000

(€ 4 170 / 7 410)

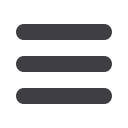

1876

VERMEIL POKAL,Nürnberg, letztes Drittel 16 Jh. Meistermarke Hans

Pezold.

Auf profiliertem Rundfuss, mit umlaufenden Blüten auf punziertem Fond.

Schaft mit 6-passigem Nodus und stilisierten Muscheln. Glockenförmige

Cuppa mit netzartig ausgepunzten Rauten und kreisförmigen Punzierun-

gen. Lippenrand mit umlaufender Gravur. H 14,5 cm. 167 g.

Provenienz: Sammlung U., Schweiz.

CHF 3 000 / 5 000

(€ 2 780 / 4 630)

1877*

BECHER,Winterthur, 2. Viertel 17. Jh. Meistermarke Hans Hoffmann I.

oder II.

Teilvergoldet. Zylinderförmig mit leicht ausladendem Lippenrand. Auf

eingezogenem, profiliertem Rundfuss. Wandung umlaufend graviert mit

ländlichen Szenen einer Dorfhochzeit. Nach Vorlage von Kupferstichen

von Hans Sebald Beham (1500-1550). H 7,9 cm. 74 g.

Friedlich, ausgelassen und freudig feiernd zeigt sich die Dorfgemeinschaft

auf der glatten, gravierten Wandung des zylinderförmigen Bechers. Dem

Leben feierlich gesinnt, wirbeln sie tanzend über den Dorfplatz, rasten auf

einer Bank in der Sonne, oder geniessen das gesellige Beisammensein in

trauter Runde. Die ausgelassene Atmosphäre dieser ländlichen Szenerie

kommt deutlich zum Ausdruck und zeigt mit seinem klaren und feinen

Liniengefüge, Auszüge der Kupferstichserie

das Bauernfest

auch bekannt

als

die zwölf Monate

(1546/47) von Hans Sebald Beham (1500-1550).

Der in Nürnberg geborene und dort tätige Kunstschaffende gilt nebst seinem

jüngeren Bruder Barthel Beham (1502-1540) als einer der bedeutendsten

Kupferstecher und Buchillustratoren unter den Nürnberger Kleinmeistern

[AKL VIII, 1994, Sebald Beham, Iris Kalden-Rosenfeld und Jürg Rosenfeld].

Im Spätwerk der Gebrüder Beham stehen vor allem Darstellungen ausgelas-

sener Bauernfeste im Zentrum künstlerischer Auseinandersetzung und lassen

sich gemäss Bertram Kaschek als bildliche Kommentare zum Bauernstand

verstehen. Der thematische Aufgriff der Szenen, die auf dem hier zum Verkauf

stehenden Becher sorgfältig in einer dicht umlaufenden Wandung dargestellt

werden, zeigt zwei Auszüge der Stichfolge von Behams

Bauernfest

oder

zwölf

Monaten

. Zehn durchgehend nummerierte, kleinformatige Blätter bilden die

Kupferstichserie. Die über jedem männlichen Tanzpartner notierten Namen-

sinschriften stehen dabei für die Versinnbildlichung der zwölf Monate, so bei-

spielsweise FABIANVS IENNER (Januar) oder NICOLAVS CRISTMON

(Dezember). So zeigt dieser Becher unter anderem einen Auszug des fünften

Blattes (Abb. 2.) mit dem tanzenden Pärchen um EGIDIVS HERBSTMON

(September). Eine weitere bildliche Übernahme erfolgte anhand der Darstel-

lung des siebten Blattes (Abb. 1.) mit der Überschrift DIE ZWELF MONET

SENGEDHON. WOL AVF GREDTWIR FOENSWIDERON (Die

zwölf Monate sind getan. Wohl auf Grete, wir fangen nochmal an). Die Kraft

des stetigen Tanzes, die über die ersten sechs Blätter hinweg den Motor des

Lebens in Bewegung hält, wird durch die Darstellung des siebten Blattes und

dessen Inschrift verlangsamt. Dennoch bringt das wieder zum Tanzen be-

reitstehende Pärchen die Möglichkeit eines Neubeginns und die Fortführung

des anhaltenden Kreislaufes zum Ausdruck [Müller, Jürgen (Hrsg.): Bertram

Kaschek, Die gottlosen Maler von Nürnberg: Konventionen und Subversio-

nen in der Druckgrafik der Beham-Brüder (Ausstellungskatalog), Emsdetten

2011, S. 88-97)].

Das im Boden dieser sorgfältig und filigran ausgeführten Arbeit eingeschla-

gene Meisterzeichen lässt eine Zuschreibung an den Winterthurer Gold-

schmied Heinrich Hofmann d. Ä. (1597-1652) oder an dessen gleichna-

migen Sohn (1642-1696) zu, dies, da die Verwendung des Initialzeichens,

gemäss F.D. Rittmayer, von beiden Künstlern erfolgte. Nur wenig ist über

die Meister der angewandten Kunst bekannt, dennoch zeigt diese virtuose

Arbeit ein herausragendes Beispiel der Winterthurer Goldschmiedekunst.

CHF 4 000 / 8 000

(€ 3 700 / 7 410)

1876

1875