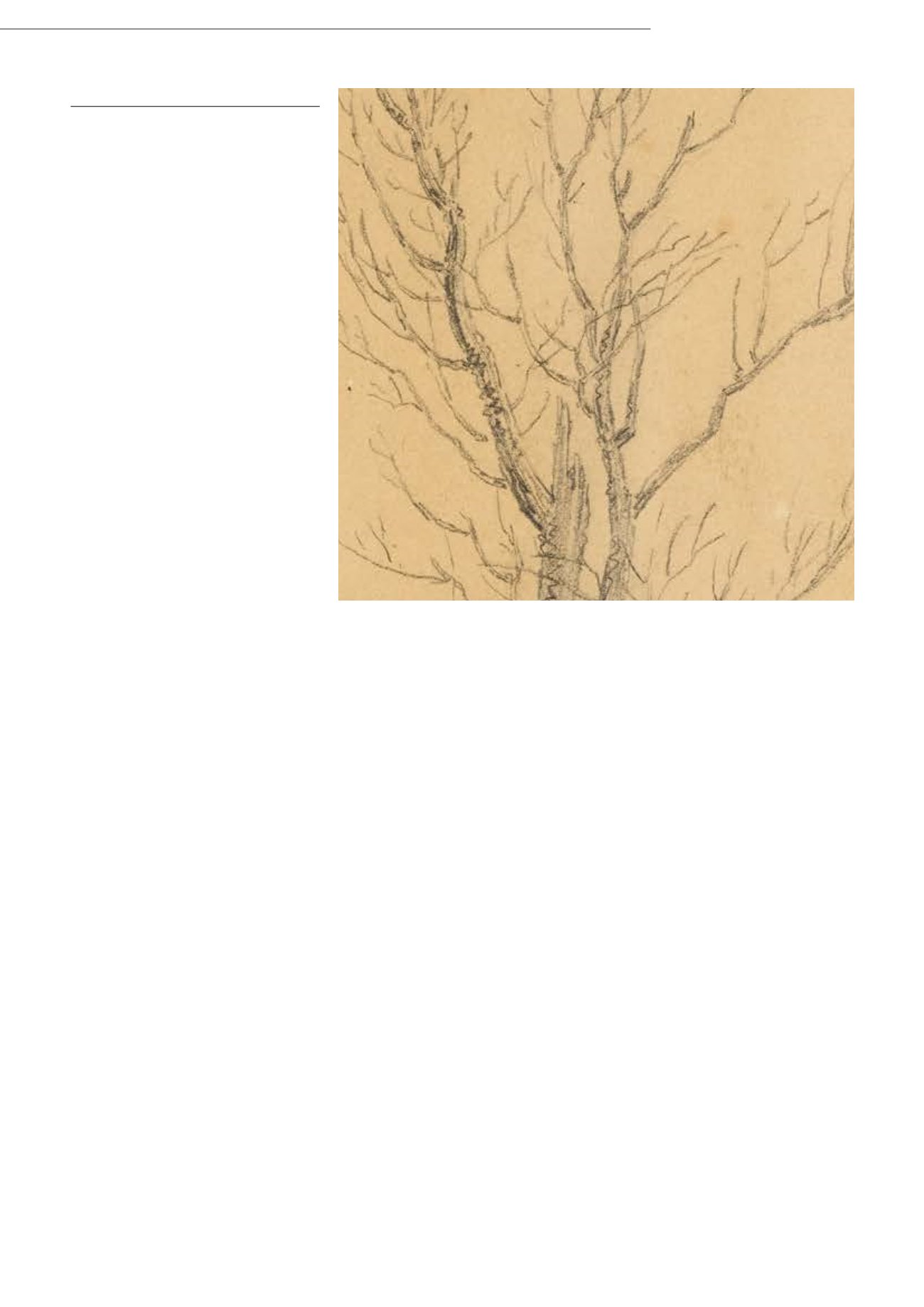

3457

FRIEDRICH, CASPAR DAVID(Greifswald 1774 - 1840 Dresden)

Baumstudie, 18. April 1803. Bleistift auf

lichtbraun grundiertem Velin. Mit Bleistift am

linken unteren Rand datiert: den 18t April 1803.

Unten rechts mit Bleistift nummeriert: 6. Verso

alt bezeichnet: Caspar David Friedrich. Von der

Kunsthalle Mannheim erworben am 24. April

1919. Heinrich Sachs. 20,5 x 13,2 cm (die obere

und untere rechte Ecke abgeschrägt und alt

ergänzt).

Provenienz:

- Kunsthalle Mannheim (bis April 1919)

- Heinrich Sachs (1894-1946) dort am 24. April

1919 erworben

- Kunstkabinett Ketterer, Stuttgart 1951

- Privatbesitz Schweiz

Literatur:

- Hinz, Sigirid. Caspar David Friedrich als

Zeichner. Dissertation; Greifswald, 1966 Nr.

341;

- Bernhard, Marianne. Deutsche Romantik.

Handzeichnungen München 1973. 2 Bde.,

S.857 ohne Abb.

- Ketterer. Gemälde, Plastik, Graphik,

Handzeichnungen, Aquarelle, Kunstliteratur;

Katalog zur Auktion 11, Stuttgart April 1951,

Lot 1331

- Börsch-Supan, Helmut/Jähning, Karl-Wil-

helm. Caspar David Friedrich. Gemälde,

Druckgraphik und bildmässige Zeichnungen;

München 1973, S.47, Anm. 62)

- Hoch, Karl Ludwig. Frömmigkeit und seine

Ehrfurcht vor der Natur. Dissertation, 1981,

S.152, Anm. 575

- Hoch, Karl Ludwig. Caspar David Friedrich

in Böhmen. Bergsymbolik in der romantischen

Malerei; Stuttgart u.a.1987, S.14 (Anm. 10)

- Grummt, Christina. Caspar David Friedrich,

Die Zeichnungen, Bd.1, Nr. 332 (ohne Abb.)

Mit leichtem und doch präzisem charakterisie-

rendem Strich ist eine junge Eiche gezeichnet,

deren kahle gestisch anmutende Äste nach oben

streben. Dass der Hauptstamm abgebrochen ist,

mag das Interesse Friedrichs gerade an diesem

Exemplar eines von ihm so oft dargestellten

Baumes geweckt haben. Die Verwendung der

bisher nicht abgebildeten, aber der Forschung

seit einem Versteigerungskatalog des Stuttgarter

Kunstkabinetts von 1951 bekannten Zeichnung

in einem Gemälde kann nicht nachgewiesen

werden. Ähnlich schlanke Eichen sieht man

jedoch etwa im Hintergrund des Dresdner

Bildes "Hünengrab im Schnee" von 1807. Die

energisch und rasch hingeschriebene Datierung

macht aus der Studie eine kleine Komposition.

Es ist Frühling, aber noch ist kein Laub an den

Ästen zu sehen. Das Blatt stammt aus einem

schon früh aufgelösten Skizzenbuch, von dem

Christina Grummt in ihrem Werkverzeichnis

von 2011 noch 18 zwischen dem 16. Mai 1802

und dem 6. Mai 1803 entstandene Zeichnun-

gen nachweist. Sigrid Hinz hat in ihrem nur als

Typoskript vorliegenden Werkkatalog "Caspar

Friedrich als Zeichner" von 1966 das Blatt

als Nr. 341 aufgeführt. Der Vermerk auf der

Rückseite "Caspar David Friedrich. Von der

Kunsthalle Mannheim erworben am 24. April

1919. Heinrich Sachs" deutet auf einen Herkunft

aus dem Nachlass des Malers. Dessen Enkel

Harald Friedrich (1858-1933) hatte, nachdem

Friedrich um 1900 wiederentdeckt worden war

und Museen sowie private Sammler Werke von

ihm zu erwerben suchten, einen grossen Teil der

Zeichnungen, die sich noch in seinem Besitz

befanden, 1916 der Mannheimer Kunsthalle

übergeben. Diese sollte den Verkauf an andere

Interessenten vermitteln. Darüber hat Hans

Dickel in der Einleitung des Bestandskataloges

der Kunsthalle "Caspar David Friedrich in seiner

Zeit. Zeichnungen der Romatik und des Bie-

dermeier" (Weinheim 1991, S.2-11) ausführlich

berichtet. Die Kunsthalle erwarb 44 Blätter, zum

Teil mit Zeichnungen auf der Rückseite. Der

gesamte Nachlass, darunter 13 Ölgemälde und

14 Sikzzenbücher, war 1843 auf einer Versteige-

rung angeboten worden, die offenbar jedoch nur

geringen Erfolg hatte.

Die Aussage der Zeichnung wird ganz verständ-

lich erst vor dem Hintergrund der Biographie

und der Entwicklung des künstlerischen

Denkens. Im Juli 1802 war Friedrich nach etwa

15monatiger Abwesenheit in seiner pommer-

schen Heimat nach Dresden zurückgekehrt. Er

hatte eine schwere seelische Krise zu bewälti-

gen, die noch nachklingt in den Werken, die

er auf der am 5. März 1804 eröffneten Akade-

mie-Ausstellung zeigt: eine grosse verscholle-

ne, aber durch Beschreibungen gut bekannte

Sepiazeichnung "Mein Begräbnis" sowie die

drei berühmten, von seinem Bruder Christian

ausgeführten Holzschnitte mit dem Ausdruck

abgründiger Melancholie. Auf der Ausstellung

von 1803 hatte er nur eine seiner meisterhaften

Rügen-Ansichten gezeigt. In diesem Jahr nun

entstand die erste Fassung seines bis 1834 noch

mindestens viermal variierten Zeitenzyklus,

in dem die Tageszeiten, die Jahreszeiten und

die Lebensalter zusammengefasst sind (Berlin,

Kupferstichkabinett, mit Ausnahme des ver-

schollenen Herbst-Blattes). Als Friedrich mit

dem Zyklus das Leitmotiv seiner künstlerischen

Weltanschauung formulierte, war er bereits 29

Jahre alt. Von nun an entfaltete sich seine Kunst

mit bewundernswerter Konsequenz und Schnel-

ligkeit bis etwa 1810 als eine ganz eigentümli-

che Gestaltungsweise, bei der auch die Praxis

seines Zeichnen vor der Natur eine bestimmte

Aufgabe erfüllt. Friedrich nahm, anders als die

älteren Dresdner Zeichner, die Hervorbringun-

gen der Natur als etwas Individuelles wahr. Er

porträtierte sie gleichsam wie Menschen. Dieses

Darstellungen waren dann Bausteine für seine

bedeutungsvollen Bilderfindungen und verliehen

ihnen in ihrer Authentizität Glaubwürdigkeit

im eigentlichen Wortsinn. Im Skizzenbuch von

1802/03 sind nur vier Baumzeichnungen in der

Art des vorliegenden Blattes erhalten. In einem

anschliessend benutzten in Karlsruher Privatbe-

sitz bewahrten, im Format etwas kleineren und

nur fragmentarisch überkommenen Skizzen-

buch finden sich acht Baumstudien in der Art

der 1803 gezeichneten. Hier ist nun Friedrichs

gewissenhafter Zeichenstil vor der Natur voll

entwickelt.

Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan

CHF 25 000 / 35 000

EUR 23 150 / 32 410

3457

(Detail)

Zeichnungen des 15. - 20. Jahrhunderts

| 166